Eau

Le Conseil départemental conduit des actions de protection de l'environnement et de gestion des milieux aquatiques en collaboration avec les collectivités locales.

La ressource en eau

La présence de l'eau en Tarn-et-Garonne a fortement orienté l'activité humaine. Les plaines de la Garonne, du Tarn ou de l'Aveyron connaissent les plus fortes concentrations de prélèvements d'eau que ce soit pour le besoin des populations ou pour l'agriculture irriguée. Le déséquilibre entre les besoins en eau, pour l'irrigation, l’alimentation potable, l’industrie, les usages récréatifs, et la ressource disponible en période estivale est récurrent.

Ce manque d'eau pourrait induire des problèmes de salubrité, un appauvrissement du milieu aquatique et en particulier de la vie piscicole, des difficultés pour sécuriser tous les prélèvements. Dans ces périodes, on peut notamment rencontrer des difficultés pour produire de l’eau potable, certains besoins agricoles ne sont pas satisfaits et conduisent à des pertes de récoltes parfois importantes.

Les prélèvements en eau, à titre indicatif:

-

220 millions de m3 (Mm3) sont prélevés annuellement pour les besoins industriels (dont 210 Mm3 pour la centrale de Golfech), le volume réellement consommé étant de 30 à 40 Mm3 ,

-

23 Mm3 pour les besoins de l'alimentation en eau potable,

-

127 Mm3 en moyenne pour les besoins agricoles (de 50 à 220 Mm3 selon les années) concentrés sur la période estivale. Ils correspondent à un débit instantané de prélèvement de 32m3/seconde dont 23 m3 /seconde en rivières et 9m3 /seconde en nappe.

Il existe diverses possibilités pour augmenter la ressource en eau. L'idée est de stocker de l'eau dans des barrages en période hivernale et d'effectuer des lâchures à l'étiage.Depuis les années 90, 23 millions de m3 (Mm3) de stockages ont été créés (barrages du Gouyre, de Tordre, du St Géraud et plan d'eau des Falquettes).

Par ailleurs contre indemnisation, des volumes d’eau sont mobilisés sur des ouvrages concédés à EDF, servant aussi à produire de l’hydroélectricité. Ils permettent de réalimenter la Garonne (69 Mm3), le Tarn (26 Mm3), l’Aveyron (6 Mm3).

Enfin un système complexe de réalimentation depuis les lacs pyrénéens et des barrages du piémont (le système Neste) irrigue une partie du territoire tarn-et-garonnais, en rive droite de la Garonne.

Le principal bénéficiaire de ces déstockages d'eau est le monde agricole puisque l'irrigation concentre ses besoins à l’étiage. L’eau permet d’assurer la régularité de la production, la qualité des produits et des cultures à forte valeur ajoutée (semences, vergers, maraîchage..). Elle permet de développer des productions à haute valeur ajoutée. Les surfaces irrigables représentent environ 79 000 hectares, soit 37% de la Surface Agricole Utile du département. Le milieu naturel profite aussi de ces lâchures dont l'objectif est de maintenir un débit minimum dans les cours d'eau.

Pourquoi le Conseil départemental est-il responsable de ce service ?

De par son assise territoriale, sa capacité à fédérer différents types de partenaires ainsi que ses moyens humains et financiers, le Conseil départemental a souhaité s'impliquer fortement sur la question de la ressource en eau, répondant ainsi à une attente réelle d'un nombre significatif d'usagers et d'agriculteurs.

L'objectif du Conseil départemental est de favoriser le maintien de la cohabitation des différents usages par la reconquête de la qualité des cours d'eau, les économies d'eau mais aussi l'augmentation des ressources en période estivale.

La gestion de l’étiage sur les grands cours d’eau se fait à l’échelle interdépartementale aussi le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne est-il adhérent de structures interdépartementales : SMEAG sur la Garonne et association pour la gestion quantitative du bassin Tarn-Aveyron. Le Département est aussi actionnaire de RIVES et EAUX (ex CACG) qui gère le système Neste et concerne certains affluents rive gauche de la Garonne.

Les liens utiles :

L'alimentation en eau potable

Un habitant du Tarn et Garonne consomme en moyenne près de 150 litres par jour d'eau potable et un foyer environ 120m3/an. 19 millions de m3 d'eau potable sont produits annuellement dans notre département, principalement à partir de cours d'eau, notamment la Garonne, le Tarn et l'Aveyron, mais aussi d'eau souterraine en particulier sur le secteur Est du département. 13,7 millions de m3 sont réellement consommés, les rendements des réseaux étant d'environ 77 %.

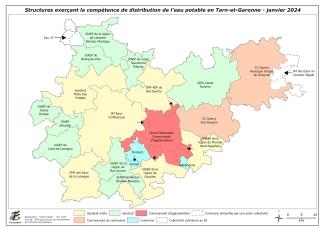

En Tarn et Garonne, 26 collectivités (syndicats des eaux, communes, communauté de communes et communauté d’agglomération) gèrent 39 services de production et de distribution d'eau potable. Leur taille varie dans des proportions importantes suivant leur localisation, avec moins de 1 000 abonnés en secteur rural et jusqu’à 20 000 abonnés dans les zones plus urbanisées.

Pour permettre la desserte d'une eau de qualité, des traitements adaptés selon l'origine de l'eau sont nécessaires. Les processus peuvent être simples (décantation, désinfection puis chloration) ou bien plus complexes, afin d’éliminer des molécules telles que les pesticides ou leurs métabolites.

La qualité de l'eau potable est contrôlée très régulièrement par l'Agence Régionale de la Santé. En cas de dépassement des normes, les populations sont informées (par les médias, la presse, la mairie). En cas de situation sanitaire grave, la consommation de l’eau du robinet peut même être déconseillée, la collectivité ayant alors la charge de fournir à ses abonnés de l’eau potable en bouteille, le temps de revenir à une situation sanitaire satisfaisante.

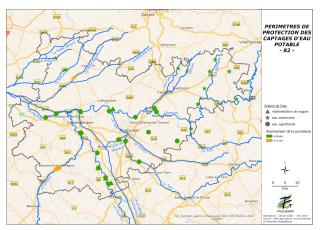

Afin de limiter l’apparition de tels risques, une procédure, rendue obligatoire par la loi sur l'eau de 1992, a pour objectif de protéger les captages des risques de pollutions accidentelles. Il s'agit de définir des périmètres à l'intérieur desquels des travaux de protection seront réalisés ainsi que de prescrire des interdictions ou des limitations d’activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux. L'eau est ensuite mise en distribution par l'intermédiaire de châteaux d'eau et de canalisations.

Début 2022, le prix de l'eau potable en Tarn et Garonne s’élevait à 2,70 € TTC/m3 en moyenne, sur la base d'une consommation de référence de 120 m³. Pour les habitants raccordés à l'assainissement collectif s'ajoute le coût de la collecte et du traitement des eaux usées s’élevant en moyenne à 2,40 € TTC, ce qui donne un prix final de 5,10 € TC/m3 (source : observatoire de l’eau - SISPEA - DDT82). Ce tarif est un peu plus élevé que la moyenne nationale du prix de l'eau en France.

Les engagements du Conseil départemental

-

Afin de limiter les prix de l’eau payé par l’usager, assurer un bon niveau de service et préserver les ressources en eau brute, des aides sont accordées aux collectivités rurales, au taux de 20 %, lorsqu’elles investissent dans de nouveaux équipements sur les usines de traitement ou lors du renouvellement de leurs anciennes canalisations d’eau potable.

-

Un appui financier est également apporté aux collectivités concernées pour les aider à protéger les captages d'eau potable, dans le respect des obligations réglementaires (lien : carte des captages AEP en 2024).

Pourquoi le Conseil départemental est-il responsable de ce service ?

Depuis les années 1950, en complément des aides de l’État et de l'agence de l'eau, le Conseil départemental apporte une aide financière à la majorité des travaux structurants réalisés par les collectivités dans ce secteur de l’eau potable.

En effet, afin de pouvoir desservir chaque abonné avec une eau de qualité et en quantité suffisante, des travaux considérables, notamment au niveau des réseaux, ont dû être effectués. Par ailleurs, certains équipement frappés de vétusté doivent être renouvelés. Ce soutien financier a permis de contenir le prix de l'eau dans des limites acceptables pour l'usager.

Comment rendons-nous le service ?

Chaque année, les collectivités sont invitées à déposer des demandes de subvention concernant leurs projets d'investissement, auprès du Conseil départemental et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne. Une programmation annuelle de travaux est établie en fonction de l'urgence et de la pertinence des opérations présentées. Le montant d'aide engagé s’établit autour de 2 millions d’euros chaque année.

Enfin, le Conseil départemental a apporté un accompagnement durant de nombreuses années auprès de nombreuses collectivités pour la mise en oeuvre des procédures administratives d'instauration des périmètres de protection. Ces procédures ont ainsi pu aboutir dans la très grande majorité des situations. La préservation des ressources en eau destinées à l'alimentation des populations, est une priorité du conseil départemental.

Chiffres clés pour l’eau potable - (source : observatoire de l’eau - SISPEA - DDT82)

-

8 431 km de canalisations d'eau potable dans le département.

-

26 collectivités gèrent la production ou la distribution d'eau potable.

-

29 usines de traitement et production d’eau potable.

-

127 913 abonnés

L'assainissement

En 2022, dans le département 58% de la population relève de l'assainissement collectif dans les zones agglomérées et 42 % relève de l’assainissement autonome. La compétence assainissement collectif est gérée par les communes, certaines communautés de communes, une communauté d’agglomération et des syndicats.

Les eaux usées d’environ 156 000 habitants sont traitées sur 139 stations d'épuration. La dépollution atteint 75 à 95% suivant les types de traitement mis en place ainsi qu’en fonction du type de polluant traité (la matière organique étant plus facile à éliminer que des molécules comme le phosphore ou l'azote).

Des contrôles sont régulièrement effectués sur les stations d'épuration et les réseaux de collecte pour vérifier leur fonctionnement. De même, les installations d'assainissement autonome existantes ou projetées dans le cas de constructions neuves font l'objet d'un suivi planifié.